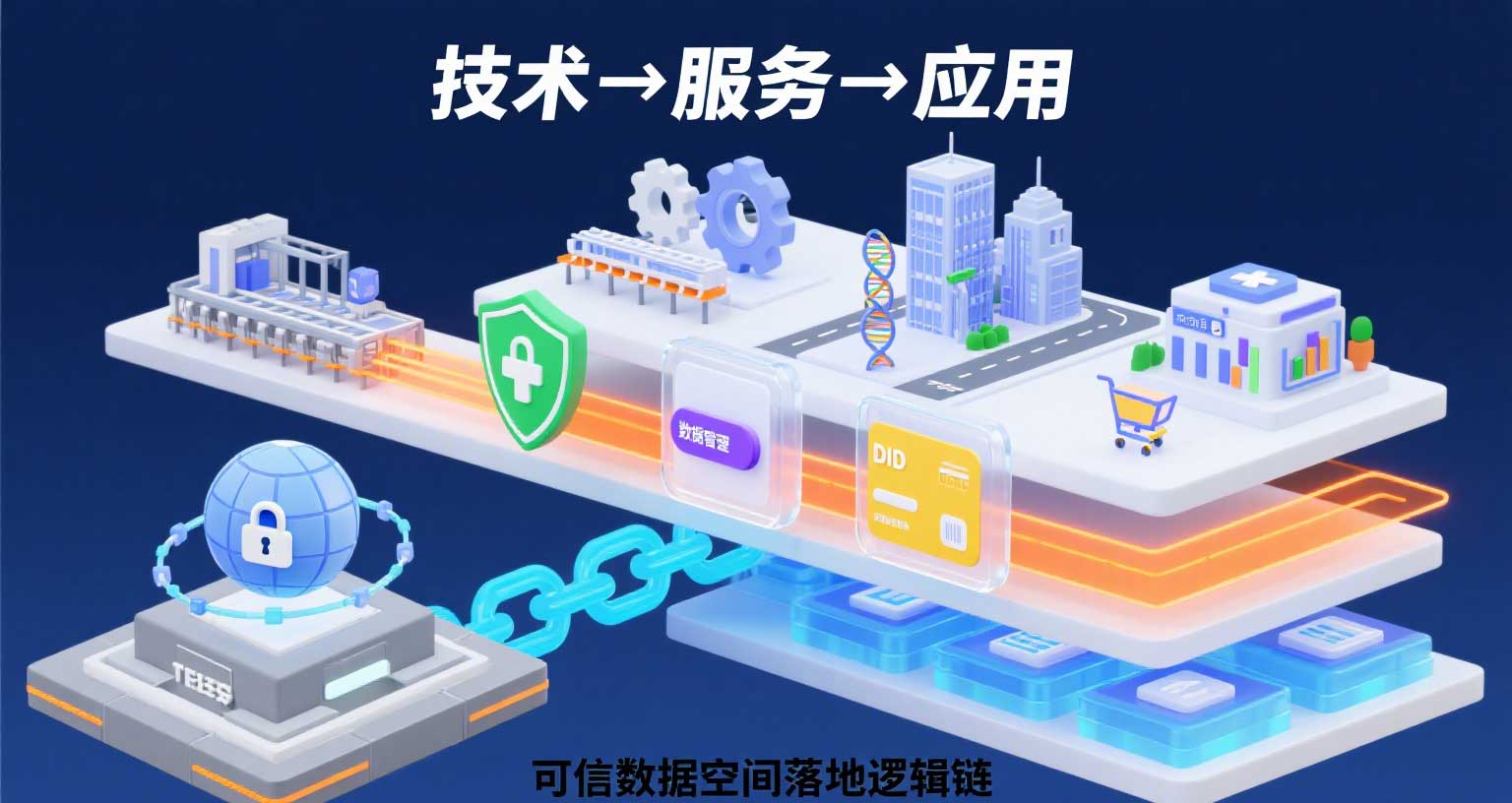

從技術到應用,可信數據空間如何落地?拆解完整邏輯鏈

很多人好奇:可信數據空間的 “可信” 與 “高效”,到底是靠什么實現的?又能在哪些場景中真正落地?其實答案就藏在它的 “技術架構” 與 “應用場景” 里,二者共同構成了從 “技術能力” 到 “實際價值” 的完整邏輯鏈。

一、三層技術架構:筑牢 “可信” 根基

可信數據空間的技術體系分為三層,每一層都對應解決特定問題,共同保障數據流通的安全與高效。

底層技術:核心信任支撐

這一層是可信數據空間的 “地基”,主要解決 “數據不可篡改”“數據不出本地”“計算過程安全” 三大問題。比如區塊鏈技術,通過分布式賬本記錄數據流轉軌跡,確保每一次操作都公開透明、不可篡改,從根本上建立信任;聯邦學習技術則支持多方在不共享原始數據的情況下,共同訓練 AI 模型,實現 “數據可用不可見”;可信執行環境(TEE,如 Intel SGX)則能為數據計算提供一個 “隔離的安全區域”,防止計算過程中數據被竊取或篡改。

中層服務:安全管控核心

如果說底層技術是 “地基”,中層服務就是 “防護網”,聚焦數據全流程的安全管控。比如數據加密與隱私保護服務,通過 RSA、ECC 等非對稱加密,以及同態加密等前沿技術,確保數據在傳輸、存儲、使用中始終處于加密狀態;訪問控制服務則基于 ABAC(基于屬性的訪問控制)、零信任架構,實現 “最小權限” 管理,只有符合條件的主體才能訪問數據;身份管理服務通過去中心化身份(DID),為每個數據主體建立唯一的可信身份標識,避免身份偽造與冒用。

上層應用:場景落地載體

上層應用是技術能力的 “變現出口”,直接對接實際需求。一方面是數據治理應用,包括數據目錄(梳理數據資產)、策略引擎(制定數據使用規則)、審計系統(監督數據操作);另一方面是協同應用場景,比如政務協同、供應鏈協同、醫療數據共享等,將底層技術與中層服務轉化為具體的解決方案。

值得注意的是,這套技術架構并非 “空中樓閣”,而是精準針對兩大核心痛點:一是技術層面,解決 “原始數據泄露風險高、多方數據融合難” 的問題;二是管理層面,應對 “數據市場化機制不健全、權屬追蹤手段缺失” 的挑戰,讓技術與管理形成合力。

二、四大應用場景:讓 “可信” 落地

技術最終要服務于場景,可信數據空間已在多個領域展現出強大的落地能力,覆蓋產業、城市、醫療、營銷等關鍵場景。

1. 產業協同:打通供應鏈 “數據堵點”

在制造業,龍頭企業可依托可信數據空間構建供應鏈數據共享平臺,將設計圖紙、生產計劃、庫存數據等與上下游供應商共享 —— 供應商無需獲取原始數據所有權,只需根據授權獲取所需信息,即可提前備貨、優化生產流程,大幅縮短研發與生產周期;在能源行業,可信數據空間能打通電網企業、設備制造商、金融機構的數據壁壘:電網企業共享用電負荷數據,幫助設備商優化產品性能;設備商共享設備運行數據,為金融機構提供設備健康度評估依據,助力中小能源企業獲得融資增信。

2. 城市治理:提升公共服務 “效率天花板”

以智能交通為例,可信數據空間可整合交通管理部門的路況數據、公交公司的運營數據、能源企業的充電樁分布數據,通過 “數據互通” 實現公交運力的實時調度 —— 比如根據實時路況調整發車頻率,根據充電樁分布推薦公交站點,最終降低市民候車時長與投訴率;在政務協同領域,它更是打破 “部門數據孤島” 的關鍵:以往市民辦理一項業務需在多個部門間跑手續、交材料,而通過可信數據空間,政府各部門可在合規前提下共享數據,實現 “一次提交、多部門復用”,審批流程縮短 50% 以上,公共服務效率顯著提升。

3. 醫療健康:平衡 “數據共享” 與 “隱私保護”

醫療數據是 AI 醫療發展的核心資源,但 “隱私保護” 始終是一大難題。可信數據空間的出現,讓 “全量醫療數據賦能 AI” 成為可能:政企合作構建醫療數據空間,醫院、科研機構、AI 企業可在空間內共享數據 ——AI 企業無需獲取原始病歷數據,只需通過 “數據可用不可見” 技術訓練病歷分析模型,既避免了患者隱私泄露,又能快速提升 AI 模型的準確性,最終讓患者享受到更精準的診斷與治療服務。

4. 營銷領域:解決企業 “不敢共享” 的顧慮

企業在營銷過程中往往積累了大量用戶數據,但因擔心 “數據泄露”“違規使用”,不敢與合作伙伴共享,導致營銷效果大打折扣。可信數據空間可幫助企業構建專屬數據空間,整合內部用戶數據、渠道數據、營銷效果數據,與廣告平臺、服務商等合作伙伴安全共享:企業可自主設置數據使用范圍(如僅用于某一產品的廣告投放)與期限,實時監控數據使用情況,既解決了 “不敢共享” 的痛點,又能驅動數字化廣告精準投放,提升營銷 ROI。

-

很多人好奇:可信數據空間的 “可信” 與 “高效”,到底是靠什么實現的?又能在哪些場景中真正落地?其實答案就藏在它的 “技術架構” 與 “應用場景” 里,二者共同構成了從 “技術能力” 到 “實際價值...2025-10-23 10:35:12

-

在數字經濟蓬勃發展的當下,數據已躍升為關鍵生產要素,其價值的充分釋放對于經濟增長與社會發展意義非凡。然而,數據流通利用過程中面臨的安全、隱私、信任等諸多難題,嚴重制約了數據要素市場的發展進程。在此背景...2025-10-14 09:35:36

-

在當今數字化浪潮中,數據已然成為驅動經濟發展與社會進步的核心要素。從企業的精準營銷到政府的高效治理,從科研創新到醫療服務優化,數據的價值正以前所未有的速度被挖掘與釋放。然而,數據在發揮巨大價值的同時,...2025-10-13 09:35:31

-

在數字經濟加速滲透的今天,數據 “不敢用、不愿用、不能用” 的困境,正成為制約產業升級的關鍵瓶頸。可信數據空間作為破解這一難題的核心基礎設施,正從政策藍圖加速走向實踐落地。一、什么是可信數據空間?它是...2025-10-11 15:23:10

-

這幾年,“數據” 的熱度始終居高不下。有人將其比作 “新時代的石油”,認為它能驅動產業升級;也有人稱其為 “核心生產要素”,斷言它能撐起萬億級市場。可現實往往與期待背道而馳:政府部門手握海量公共數據,...2025-08-26 14:13:26

-

電話:0513-85322098

電話:0513-85322098 -

-

地址:南通市崇川區崇川路58號6幢A2005-A2008室

地址:南通市崇川區崇川路58號6幢A2005-A2008室